�@ vol.13

�����̌��z�ƊE�ɒ��킷��@���z�v�������̃l�b�g���[�N

|

|

2000.11 �@ vol.13 |

|

|

�@�Z���n�E�W���O11�����ŁA����/(��)���@���N���t�g��Ԋ��v��I�@���Љ�ꂽ�B(17�y�[�W)

�u�O�ώ����̉Ƃ����Ă悤�v�Ƃ������W�ŁA�S����̒��̂ЂƂB�ȉ��Љ�{��

�@�w�ɂقNj߂����X�X�ɂ���I����̉Ƃ́A�����v�킹��R���N���[�g�̐؍ȉ����������B

���̉Ƃ͂��Ƃ��ƓX�ܕ��p�Z������̂����Ă��������́B���݂͕ʂɏꏊ�ɓX�܂��\���Ă��邪�A

���i�̃X�g�b�N�����܂��Ă������߂̑q�ɂ��m�ۂ��邱�Ƃ��ƂÂ���̍ۂ̊�]���������Ƃ���A

�����C���[�W������f�U�C���ɂȂ����B

�@�v��S���������z�Ƃ́A�K�v�ȃX�y�[�X���m�ۂ��邽��3�K���Ă��āB���h�Βn��Ȃ̂ŁA

�ؑ���3�K���Ă�������Ƃ�R�X�g�̖ʂ���A�R���N���[�g�ƓS���̍��\���Ƃ��Ă���B

�O�ς͎咣���������A���Ƃ����čT���߉߂��Ȃ��悤�ɎO�p�`�̉����Ƌ|�`�̉�����g�ݍ��킹���B

�����̈ꕔ�H���牓�����āA���������Ȃ����Ă���B�u���v��1�K�ɓ��ꂽ���Ẵ��C����

�d�����ݏo���A�ۂ��������炵���������Ă���B

|

|

|

�@�Z���j���[�n�E�X10�����ŁA����/(��)���@���N���t�g��Ԋ��v�̊��V�@���Љ�ꂽ�B(66�`71�y�[�W)

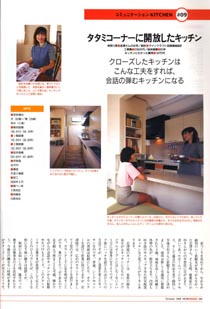

�u�R�~���j�P�[�V�����]KITCHEN�v�Ƃ������W�̒��̂ЂƂB�ȉ��Љ�{��

�ƂÂ�������߂Ă���A�Ȃ��Ȃ��[���̂����˗��悪������Ȃ��������V����B����Ȏ��A���z�Ƃ̏�������̔N���ɖڂ��~�܂�A

�����Ă������z�[���y�[�W�ɃA�N�Z�X�B�����ĉߋ��̍�i�����Ĕ[�����A������������ɂɈ˗����邱�ƂɌ��߂܂����B

�ꏊ�͐V������n�p�ɐ������ꂽ�y�n�B��ʂ����������O�ςƊO�ǂ̐F����ۖڗ����܂��B����������������X�L�b�v�����������z�u�A

�L�b�`���Ȃnj�������������܂��B

���V�@�̃L�b�`���́A�Ƒ��̊�����Ȃ���L�b�`���ɗ��������A�����ǃt���I�[�v���ɂ͂������Ȃ��Ƃ������ɂ͎Q�l�ɂȂ肻���ł��B

�V���N�̑O�Ƀn�b�`��݂���̂͂ЂƂ̕��@�ł����A�������z��ς����L�b�`���Ȃ̂ł��B���ʁA�V���N��R�����̔w�ʂ͎��[�ɂ�����A

�J�E���^�[��݂��č�Ƃɖ𗧂Ă܂����A���V�@�ł́A�L�߂̃J�E���^�[����ĂR��̃^�^�~�R�[�i�[��݂��܂����B�J�E���^�[����

����L�����Ƃ��ł��A���s���������Ղ肠��̂ő���g��ō��邱�Ƃ��\�B���|���Ȃ���̉�b��L�b�`������̔z�V��Еt����

�X���[�Y�B���̃^�^�~�R�[�i�[�͉��l����]�Ƃ��ē`�������Ƃ̂ЂƂł������A���̂悤�Ȍ`�ɂȂ�g������͔��Q�Ƃ��B

|

|

|

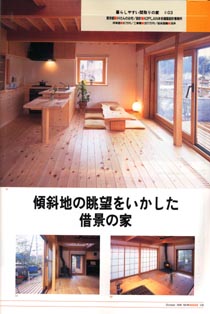

�@�Z���j���[�n�E�X10�����ŁA����/K2PLAN�{�����z�v��������H�@���Љ�ꂽ�B(128�`133�y�[�W)

�u��炵�₷���Ԏ��̉Ɓv�Ƃ������W�̒��̂ЂƂB�ȉ��Љ�{��

�@�R��삪�߂���C�̂��������R���̉ƁB�n�[�h�Ȏd���ɂ�����X�g���X�����₵�Ď��������߂����ƂȂ�A

�₪�ė���V��ɂ͗߂Ȃ����点��Z�܂����Ƃ����A�傫�ȍ\�z��v�҂ɓ`���邾���Ƃ����Ă��悢�ƂÂ�������Ă��܂��B

�Z�܂��Â���́A�������������ȂǂƂ����ו�����n�߂�������̂悤�ɁA�ǂ̂悤�ɏZ�݂������Ƃ������Ƃ����߂鎖�̕���

�[���̂����ƂɂȂ邱�Ƃ������悤�ł��B

�@������̓I�ɂ́A

�@�T���͓Ǐ��O���̐������������̂ŁA�ǂ��ł��{���ǂ߂�悤�ȃX�y�[�X���~�����B

�A�O�̌i�F�߂Ȃ���A�������Ɠ����ł��闁�����B

�B�r�[���������������߂�H��B

�C���|��y��������y���݂����B�̂S����]�B

�@�����͋������ʂ������肵�Ăǂ̕��������S�n��ǂ����邱�ƁA�O����`����Ȃ��悤�ɔz�u���Ȃ�����傫�ȊJ�����̂��闁���A

�L�b�`���J�E���^�[�ɂÂ����݊��̂���O�̐����ȐH��Ɠ����O�̋��ԃe�[�u���A�e���X�ɂ����������Ȓ��v�����^�[�̐ݒu�Ȃǂ�

�N�����[���Ė����x�̍����Ƃ��������Ă��܂��B

�@�����ǂ����ʁA�~�̊����͌������y�n�Ȃ̂ŁAOM�\�[���[�Ɛd�X�g�[�u�Œg�����悤�Ɍv��B���̐d�X�g�[�u�ŁA

�����ĂȂ��Ɏg���Ƃ����g�����ڑҕ��@���������Ƃ���т̂悤���B�J�����͖ؐ��T�b�V�̃y�A�K���X�B

�M�����Ȃ��펯�I�A�C�e���B

|

|

�@�T�ԃG�R�m�~�X�g10��10�����ɁA�R�莁�i�V�X�e���Y��\������j

�̎��M�L�����f�ڂ��ꂽ�B(48�`50�y�[�W)

�u�����^�̌��ݎY�ƕ��w�V���ݎY�Ɓx�ށB�`���[�l�R���̏�������ڂ�D���Ă��ẮA���ݎY�Ƃ̐V�����������������B

�n���ł͂��łɁu�v���v�I�Ȏ��݂��n�܂��Ă���B�����21���I�̃S�[���h���b�V����\��������B�v�Ƃ��āA�n���ł̊v���I�Ȏ��݂�

�ЂƂɁA�I�[�v���V�X�e�������グ��ꂽ�B�{�e���e�́A�C���f�b�N�X���I�[�v���l�b�g�j���[�X���I�[�v���V�X�e���֘A�L��

�̒��Ɍf�ځB

�@�@�@�@�@http://www.open-net.co.jp/news/news_1_32.html

�R�莁�́A�x�X�g�Z���[�u���ݕ���v�̒��ҁB�������N��҂�������10������˔j�����A���ݎY�Ƃ�Ώۂɂ������̂Ƃ��Ă͈ٗ�̖{�ł���B�����̒��ŗ\�����ꂽ�s�K�Ȏ��Ԃ��A���X�Ɍ����̂��̂ƂȂ�Ȃ��A���Ȃ�o�C�u���̏o�ł��҂����Ƃ��낾������

���10��19�����ɑ��ҁu���ݓ����v���������ꂽ�B���ݕ���ł͊�@�ɑ���Ή���𒆐S�Ɍ��y�������A

��@����ɏœ_���������Ă��܂�����������B�����ł́A����E���������Ȃ킿�`�����X�Ȃ̂��Ƃ����p���̂��Ƃɓlj����ꂽ���ƁA���Ƃ�������Ă���

�@�@ �@�@ |

�@�w���ݓ����x 2000�N10��19���@���Ŕ��s ���ҁF�R��T�i ���s�F�_�C�������h�� �艿�F1500�~ �@���́@����忓��i�����ǂ��j ��1�́@�Q�O�O�O�N�A���ݕ��n�܂��� ��2�́@�̂������܂�鋌���ݎY�� ��3�́@�������N�����u������̎��� ��4�́@���ݏȁA�����I ��5�́@�������I�����̉ʂĂ̐V���ݎY�� ��6�́@�l��������������������V���ݎY�ƂƂ�!? ��7�́@�n������v�����N�����I �@�@�@�@�@�@�@�@���ꂪ���ݎY�Ƃ̐����铹�� �@�I�́@���̊�@�̓`�����X���I |

|

�@�v���W�f���g 2000 10.30���ɁA�I�[�v���l�b�g�̋L�����f�ڂ��ꂽ�B(119�`121�y�[�W)

�u���̋ƊE�͖��ʂ���������B�Ƃ�̂Ɍ����ł���[�l�R����n�E�X���[�J�[�͕K�v�Ȃ���ł��v���X�ߌ��ȑ}�����o���B

�u�[�l�R���̎d���͂��Ȃ��B�錾������ł��B����ŕ���������Ă���[�l�R���Ȃ����ȉ�Ђ���Ȃ��B�v

�@�L�҂́A�u�q�̑I���������������ƁA���ɂǂ��ɂ���̂�������Ȃ��������z�Ƃ������A�\�ɏo�Ă���悤�ɂȂ����̂�

�Ӌ`������v�Ə����Ă���B�����䂤�F������ʓI�Ȃ̂��Ǝv���m�炳���B�u���܂Őv�������ɗ��ނƂ������@�����邱�Ƃ�

�m���Ă��Ă��A���ۂ̐v��������m��Ȃ��B�m�荇���ł��Ȃ�����A�~���������ċ߂Â��Ȃ��Ƃ����l���قƂ�ǂ��������낤�B

��X�͂悤�₭���z�Ƃ̊�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����킯���B�����炩�猚�z�Ƃ̊炪������悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ́A

���z�Ƃ̑�������q�̊炪������悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��낤�B�v�@����܂łɐςݏグ���Ă��������̐��������́A���ꂩ��

���Ď��r�����A���H���Ǝ҂�ق点�A���z�m�̑��݈Ӌ`���������Ȃ����Ă��܂��Ă���B

�@ �{�e���e�́A�C���f�b�N�X���I�[�v���l�b�g�j���[�X���I�[�v���V�X�e���֘A�L���̒��Ɍf�ځB

�@�@�@�@�@http://www.open-net.co.jp/news/news_1_31.html

|

�@�挎�̐�t�̐�����ɑ����A���킫��10��22���A�I�[�v���V�X�e���Q���������U�Ћ����̐��H����БΏې�����J�Â��ꂽ�B �@���킫�́A�ЂƂ̎s���ɎQ���������U�Ёi�ȉ��Љ�j�����݂��郂�f���n�сB������v�������W�J�����҂����B �@ �L����Ў���W���z�v������ �@ �L����Љ��R���z������ �@ �L����Ѝ��ؐv �@ �L����Њ��E�Ɗy �@ �L����Ѓ^�J�I��� �@ �g�c�q�F���z�v�� (Office Yoshida) |

�@���킫�̎���ł��B

���킫�̂U�Ћ����ō���i�Q�Q���j�n�r���H���ƎҐ�������Â��܂����B

�P�O�O�ЂɈē����o���āA�S�W�Ђ��o�Ȃ��Ă���܂����B

�����ȏオ�n�r���o������Ă���A�n�r�ɂ��Ă͗�������Ă���������������悤�ł��B

����͂����ς�⏞���x�ɏW�����Ă���܂����B

�Q���҂���Ǝ҃o���N�o�^��]�̕����R�O�Ђقǂ���܂��B

������Ő���������ł܂��������Ǝv���܂��B

�@���킫�̍��ł��B

���v���Ԃ�ɁA�ߋ���\���グ�܂��B

�悸�A�R���l�ɂ́A�����P�W�����킫�ɉ��H���^�ђ����A�u����L��������܂����B

���̌�Q�Q���i���j���j�A���킫�^�W��ɂāu�f�������������@�a�������v��������J�Â��܂����Ƃ���A

�n�����ƎЂU�O�Ђقǂ̎Q�����L��܂����B

���ɂn�D�r�o���҂���A���o���҂���A����Ƃ��Ɩڂ��P�����ċ���l�B

���M���^�̍H���X�В��B�[�l�R�����ӎ����Ă��J������������ƁA������ނ���l�B

�����͗l�X�ł������A�T�˂�����̎�|�͓`������Ǝv���܂��B

���킫�̃����o�[���A�ߍ��͎芵�ꂽ���ŁA�w��nj��e�Ȃ��ł̃A�h���u�������A�o����l�ɐ����Ă��܂����B�@

�ܘ_�A�u�f�������������@�a�������v�o�^�̊��U����������Ƃ��܂����A������̏W�v����قnj�v���܂��B

��肠�������킫�ł́A���̋Ǝҗp�Z�~�i�[�ɂāA��A�̍L���͏I�����܂����B

���A������{������̃Z�~�i�[�A�u�펪���v�͑����Ă��������ł��B

�������킪�A�S�����n�o�����ł͖����̂ŁA�������߂Ɏ��������Ǝv���ċ��܂��B

�u�L���̏H�v���A���҂��Ȃ���D�D�D�D�D�D�D�D�D�B

�@���킫�̉��R�ł��B

���킫�̋ƎҐ�����́A��100�Ђɒʒm���o���A60�Ђ̏o�Ȑ\�����݂�����܂����B

�����̏o�Ȃ́A48�Ђł����B���Ȃ̂���4�Ђ�������������B

�ȏ���ۂ̐��ʂł��B

�@

�@ �@

�@

�@NEX-US�A�ڂ̑�V��́A�A�C�V�[���̒��J�쎁�̘A�ځu�v�������Ǝ{�H�v��3��ځB

����̃e�[�}�́A�v�}�́h�f�B�e�B�[���̂����܂�h�Ƒ肵�āA���z�v�}�ɂ��Č��y����Ă���B

�@�v�}�͖{���A���Y�ɒ������Ă���̂������ł��邪�A���z�̐}�ʂƂȂ�Ƃ����Ƃ͌�����B�v�҂̎{�H�m���̕s���������ŏڍׂ܂ŗ��Ƃ����߂Ȃ��̂ł���Ζ��ł��낤���A�{�H���̏����{�H�}�ɁA�v�i�K�ł̑ł����킹���e�����f����Ȃ��̂�����B���������v�}�Ǝ{�H�}�A2�̐}�ʂ����邱�Ǝ��ԁA�������������ł���A���ʂł���B�v�҂��{�H�Ǘ�������I�[�v���V�X�e���ł́A�n�߂���v�}�ɐ��Y�ɒ����������e�𗎂Ƃ�����ł����͉̂\�ł��邵�A���S�����^�̔���������i�߂Ă�����ł͐}�ʂ̏ڍדx���v�������B�܂��Ɂu�v�}�̓f�B�e�B�[���̂����܂�v�ƂȂ邾�낤�B

�@�{�e���e�́A�I�[�v���l�b�g�g�o�̃C���f�b�N�X���j���[�́u������ƈꑧ�E�R�����v

�̒��Ɍf�ڂ��Ă܂�܂��B

http://www.open-net.co.jp/column/col_027.html

|

|

| �O�� | ���r���O�̐������� |

�����T�v

|

��Ȏd��

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �O�� | LDK | �s�A�m���̐������� |

�����T�v

|

��Ȏd��

|

|

|

|

|

| �I�[�v���l�b�g(��)�ł͉���𒆐S�Ɋe�n�ŃI�[�v���V�X�e���̐�������J�Â��Ă��܂��B�]���̌��z�̎d�g�݂ƃI�[�v���V�X�e���Ƃ�Δ䂳���A���_�Ɖ������@������₷��������܂��B |

||||||

| 11 | 11 |

�y | ���{ ���s �k�� |

��� | �A�C�E�V�[���(��) | |

| �ꏊ | �A�v�e�b�N�i�Z�܂����Z���^�[�R�K�j �n�} |

|||||

| ���� | ��t�F13:00 �J�n�F13:30�`16:00 |

|||||

| �Q���� | �����@(�\��\��) | |||||

| �⍇�� | �g�D | �A�C�E�V�[���(��)�@�n�} | ||||

| �S�� | ���J�� | |||||

| �d�b | 06-6886-4312 | |||||

| FAX | 06-6886-4314 | |||||

| seminar@icen.com | ||||||

|

|

||||||

| ��������� ���L�̎������͖�������I�ɐ�������J�Â��Ă��܂��B |

||||||

|

|

||||||

| �X�� ���ˎs |

�J�� | ������Q�E�S�y�j�� | ||||

| ��� | (�L)�x���[�h���z�v������ | |||||

| �ꏊ | (�L)�x���[�h���z�v�������� ���ˎs�厚���s������128-9 |

|||||

| ���� | 13:00�` | |||||

| �Q���� | ���� | |||||

| �⍇�� | �g�D | (�L)�x���[�h���z�v������ | ||||

| �S�� | ���c | |||||

| �d�b | 0178-41-2058 | |||||

| FAX | 0178-41-2059 | |||||

| berudo@guitar.ocn.ne.jp | ||||||

|

|

||||||

| �����s �`�� |

�J�Ó� | ������Q�E�S�y�j�� �P��ɂP�O�l���x��z�肵�Ă��܂��B �Q���������́A���O�ɓd�b���̓��[���ɂĂ��m�F���������B |

||||

| ��� | (��)�A���X�E�v�����j���O | |||||

| �ꏊ | �A���X�E�v�����j���O �������� �n�} |

|||||

| ���� | 14:00�`16:00 | |||||

| �Q���� | ���� | |||||

| �⍇�� | �g�D | (��)�A���X�E�v�����j���O | ||||

| �S�� | ���B | |||||

| �d�b | 03-5464-2163 | |||||

| FAX | 03-5464-2164 | |||||

| info@ams-p.co.jp | ||||||

|

|

||||||

| ���挧 �Ďq�s |

�J�� | ������Q�y�j�� | ||||

| ��� | (�L)�R���v | |||||

| �ꏊ | �R���v�� �Ďq�s�Č�5-3-20 |

|||||

| ���� | 13:30�` | |||||

| �Q���� | ���� | |||||

| �⍇�� | �g�D | (�L)�R���v | ||||

| �S�� | �Ԉ� | |||||

| �d�b | 0859-23-3343 | |||||

| FAX | 0859-23-3493 | |||||

| akai@open-net.co.jp | ||||||

![]()

mailto:staff@open-net.co.jp |