その一つに自然の風を有効に利用できないだろうかという事を思い付きました。

風を有効に使うには・・・

その土地・地域の通年の風の方向・強さを知る為には、その場所にはりついて風見鶏等を見ながら

データを蓄積していくのがBestだと思います。

しかし、そこまでする時間的余裕、金銭的余裕はありません。

だとすれば、そこに長年住んでおられる方に聞くのが最も簡単です。

「風はどちらから良く吹いていますか?」

「海から結構強い風が吹いて来ますよ。」

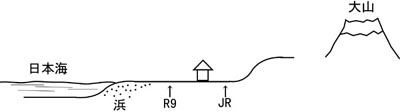

Fさん宅は北側を日本海、南側を小高い山(丘?)に挟まれています。

|

「年間通して見てはどうでしょう?」

「だいたい同じですね。強さはやっぱり冬場になると強いようですが。」

先日、オープンネットの足立さんから

「Fさん邸にコレ参考になるんじゃない」

と、1冊の雑誌を見せて頂きました。

「チルチンびと」”風通しのいい家”

参考になるどころか、ぼやーとしていたものがだんだん見えてきました。

この中に、「気温20℃以上の日の昼間(13:00〜18:00)と夜間(0:00〜6:00)の風配図」

という図があります。

これを見ると、本州日本海側のデータが全くないのが少々不満ですが、

北側を海、南側を山とした似た様な地域(地形)性を持つ、福岡県のデータが載っていました。

これによると、昼間は北(海)から夜は南(山)から風が吹いています。

これは、「海陸風(海陸風)」の影響だということです。

「海陸風」の発生のメカニズムは省略しますが、Fさん邸敷地も同じことが起きていると考えられるでしょう。

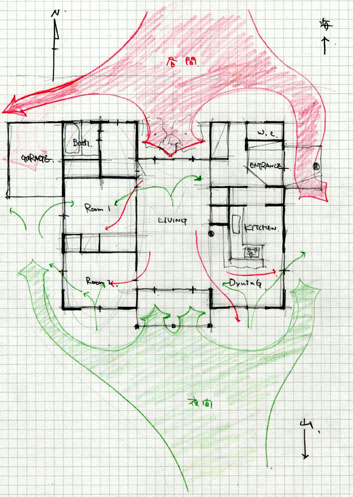

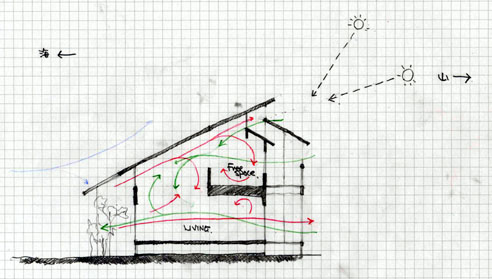

この考えを基に書いたスケッチが以下です。

Fさん邸の風配図

これが平面で見た風の流れ 昼間は海側から、夜は山側から風が吹く。 出来るだけ自然の風を阻害しないように開口部を設ける事にする。 |

同様に断面的に見た風の流れ 実際には海側に隣地との塀が有る為、建物の高い位置にも開口部を設けた。 開口部付近は庇を短くするなどして風を遮蔽しないよう配慮した。 |